Oleh: Ummu Fahhala, S.Pd.

(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

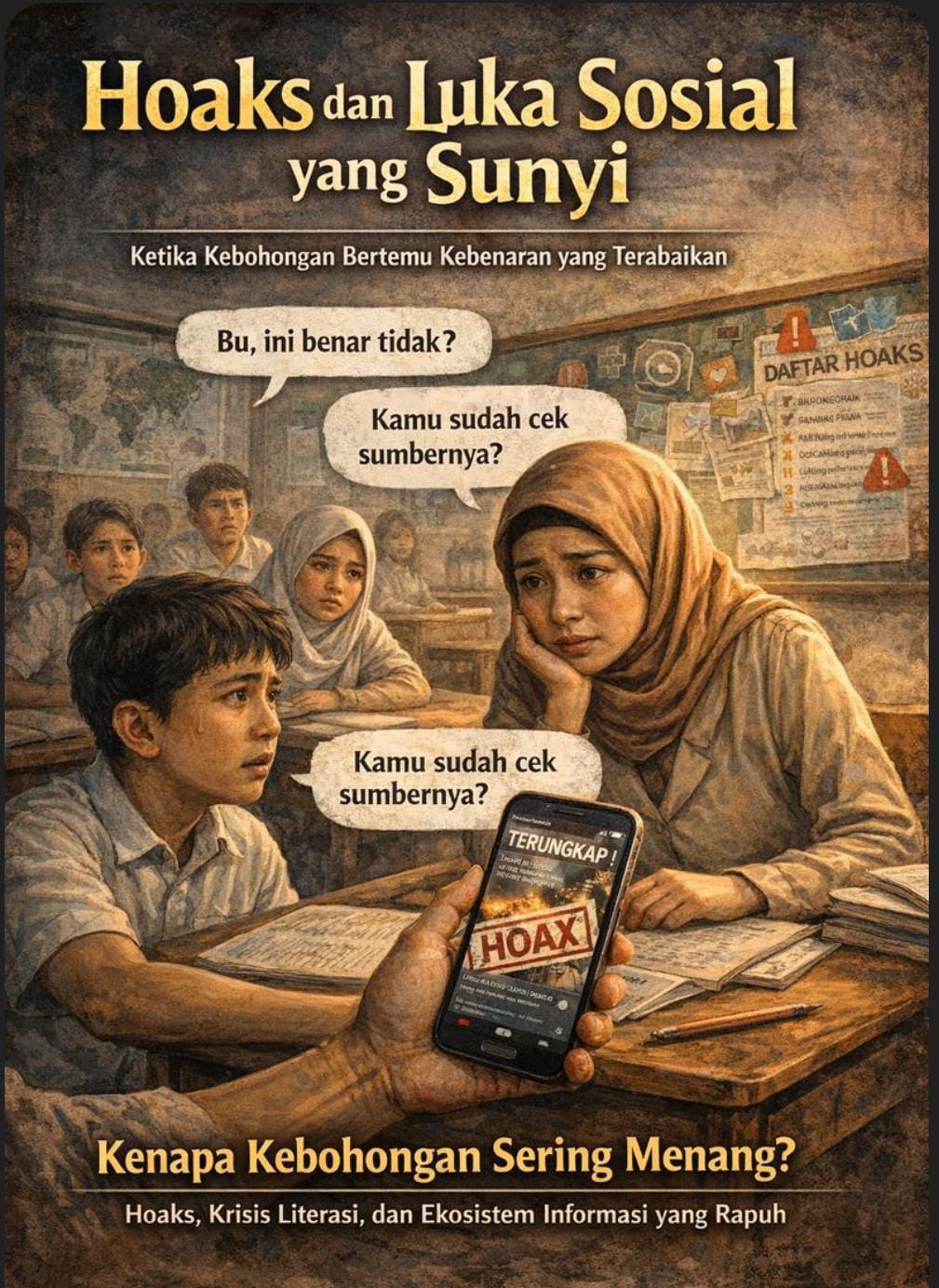

“Bu, ini benar tidak?”

Seorang siswa menyodorkan ponselnya. Wajahnya tampak ragu. Jemarinya gemetar ringan. Di layar itu, sebuah kabar viral beredar cepat. Judulnya provokatif. Isinya menyesakkan.

Saya menarik napas. “Kamu sudah cek sumbernya?” tanya saya pelan.

Ia menggeleng. “Katanya ramai di grup. Banyak yang bagikan.”

Pagi itu, ruang kelas berubah menjadi cermin ruang digital Jawa Barat. Riuh, cepat, dan penuh kabar yang belum tentu benar.

Fakta yang Tak Bisa Diabaikan

Memasuki Januari 2026, hoaks masih mendominasi ruang digital Jawa Barat. Jabar Saber Hoaks (JSH) mencatat 17 konten hoaks terverifikasi hingga pertengahan Januari. Temuan itu berasal dari 16 pemantauan dan tiga aduan masyarakat. Data ini menegaskan satu hal penting, yakni kabar bohong belum surut, meski upaya klarifikasi terus berjalan.

Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah tanda. Ia mengetuk nurani publik.

“Kenapa orang mudah percaya?” tanya siswa itu lagi.

Pertanyaan sederhana. Jawabannya tidak sesederhana itu.

Para ahli komunikasi menyebut hoaks sebagai gejala krisis literasi dan kepercayaan. Hoaks tumbuh subur saat masyarakat kekurangan kemampuan verifikasi dan negara belum hadir secara utuh dalam pendidikan informasi publik. Dengan kata lain, hoaks bukan sekadar kesalahan individu. Ia lahir dari ekosistem yang rapuh.

Ketika Sistem Belum Sepenuhnya Melindungi

Dalam sistem yang bertumpu pada arus bebas informasi, kecepatan sering mengalahkan kebenaran. Algoritma mendorong sensasi. Konten viral melaju tanpa rem nilai. Negara sudah berupaya. Namun, upaya itu kerap berhenti pada klarifikasi, belum menyentuh akar persoalan.

Lebih jauh, ketimpangan akses digital memperparah keadaan. Sebagian masyarakat menerima informasi tanpa bekal literasi memadai. Mereka tidak malas. Mereka tidak abai. Mereka hanya belum diberdayakan. Di titik inilah kritik perlu disampaikan. Bukan untuk menyalahkan. Melainkan untuk mengajak memperbaiki arah.

Dialog Nurani: Antara Negara dan Rakyat

“Kalau begitu, siapa yang harus menjaga?” Siswa itu menatap saya. Kali ini lebih serius.

“Kita semua,” jawab saya. “Tapi negara punya peran besar.”

Negara bukan sekadar pemadam hoaks. Negara adalah pendidik publik dan penanam nilai. Tanpa edukasi yang merata dan berkelanjutan, klarifikasi akan selalu tertinggal satu langkah dari kebohongan.

Islam dan Etika Informasi

Islam sejak awal meletakkan fondasi etika komunikasi. Al-Qur’an mengingatkan dengan tegas, “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya…”

(QS. Al-Hujurat: 6). Ayat ini bukan sekadar perintah personal. Ia adalah prinsip sosial. Ia menuntut sistem yang menumbuhkan budaya tabayyun.

Rasulullah saw. bersabda, “Cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar.” (HR. Muslim). Hadis yang sangat relevan untuk hari ini.

Dalam sejarah Islam, negara tidak membiarkan rakyat tenggelam dalam kabar simpang siur. Para pemimpin membangun majelis ilmu. Mereka mengirim guru ke wilayah-wilayah. Mereka menjaga informasi sebagai amanah publik.

Umar bin Khattab r.a. dikenal tegas terhadap kabar yang tidak jelas sumbernya. Ia menuntut klarifikasi sebelum keputusan. Ia memahami bahwa informasi keliru bisa melahirkan kezaliman. Inilah pelajaran penting bahwa negara hadir sebagai penjaga akal publik.

Maka, solusi atas hoaks tidak cukup dengan klarifikasi teknis. Diperlukan arah baru yang lebih mendasar. Meliputi : pertama, negara perlu memperkuat edukasi literasi digital berbasis nilai. Kedua, sekolah, masjid, dan komunitas harus menjadi pusat pembelajaran etika informasi. Ketiga, kebijakan digital perlu menempatkan perlindungan rakyat di atas kepentingan algoritma. Langkah ini bukan kritik tajam. Ini ajakan bijak.

Epilog: Kembali ke Ruang Kelas

Saya menatap siswa itu kembali. “Jadi, Bu, ini hoaks?”

Saya tersenyum. “Kita cek bersama. Kita belajar bersama.”

Di situlah harapan tumbuh. Di ruang kecil bernama kesadaran. Hoaks mungkin masih beredar. Namun, dengan koreksi arah yang tepat, ruang digital Jawa Barat bisa menjadi ruang yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih beradab. Karena pada akhirnya, melawan hoaks bukan soal membungkam suara. Melainkan tentang meninggikan kebenaran.